二战风云2阵地能否提供掩护

阵地系统是战术部署的核心要素之一,不同类型的阵地能为部队提供不同程度的掩护效果。防御阵地、炮兵阵地、反坦克障碍等建筑均可通过地形优势阻挡特定兵种的行动或攻击,但需注意其生效条件和局限性。阵地掩护并非绝对安全,需结合视野控制、部队协同与地形利用才能最大化效益。

防御阵地可建造在平原或森林地形,能完全阻挡所有坦克部队通行,但对步兵和空军无效。炮兵阵地仅限平原地形,可同时封锁坦克的攻击与射程,但若敌方使用远程单位或空军则难以发挥效果。反坦克障碍同样适用于平原和森林,针对性拦截坦克却无法影响其他陆军单位。阻挡障碍的覆盖范围最广,能阻碍所有陆军通行,但建造位置受限且无法抵御空中打击。这些阵地的共同特点是需要1分钟部署时间,期间部队处于无保护状态,因此需提前规划建造时机。

阵地掩护的实际效果受战场环境多重影响。森林地形可为炮兵提供15%攻击加成,但同时会阻碍自身射界;山脉能遮蔽运输机行踪却无法阻挡雷达侦测。夜幕保护机制能降低夜间被发现的概率,但若敌方配备侦察车或摩托化步兵,隐蔽性将大幅削弱。炮兵单位若要在阵地中安全输出,必须搭配侦察车或步兵提供视野支持,否则极易被突袭。阵地掩护本质是延缓而非消除威胁,需配合动态防御策略才能持续生效。

高阶战术中,阵地需与军团系统联动才能发挥战略价值。军团城市可生产高级军备强化阵地属性,例如5级炮兵阵地能将榴弹炮射程提升至280,配合军官技能可达302射程优势。资源运输和共享补给可维持阵地持久战能力,而军团协同建设的路障、碉堡等次级防御设施能形成纵深防御体系。阵地掩护存在优先级机制,当多个效果叠加时,系统会按反坦克障碍>阻挡障碍>防御阵地的顺序判定生效规则。

阵地掩护的终极价值在于控制战场节奏。合理利用阵地群可分割敌方部队,迫使坦克与步兵脱节,为炮兵和空军创造集火机会。但过度依赖静态防御会导致机动性丧失,建议将阵地作为战术支点而非绝对屏障,始终保持20%-30%的机动部队用于反击。顶级玩家平均每场战役仅投入40%资源用于阵地建设,其余用于维持快速反应部队,这种动态平衡才是阵地掩护的正确使用方式。

-

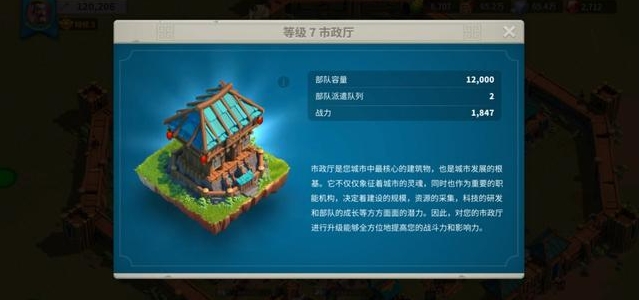

万国觉醒中的平民金头有什么用

在万国觉醒里,金头是平民玩家培养金色武将的核心资源,直接决定了你的战斗力上限。金色武将作为游戏中最强力的角色,需要通过金头来解锁技能和觉醒,而平民玩家获取金头的途径虽然有限,但只要合理规划,依然能稳步提升实力。金头的主要作用包括解锁金色武将、提升技能等级以及最终觉醒武将,觉醒后的武将属性会大幅增强,甚至改变战斗格局。平民玩家获取金头的方式多种多样,最稳定的是通过VIP等级奖励,比如VIP10每天能领1个,VIP14每天能领3个。参与跨服活动如奥林匹亚之巅、埃及之战也能拿到不少【详情】

-

全民奇迹法师宠物搭配如何才能达到最佳效果

法师作为全民奇迹中高爆发的远程输出职业,宠物搭配的核心在于弥补生存短板的同时最大化魔法伤害。幽灵波利和蜂后是法系职业的首选宠物,前者拥有无视50%魔防的圣灵召唤技能,配合被动提升魔攻效果能显著增强法师的爆发能力;后者则兼具单体635%和群体220%的魔攻伤害,适合应对多目标战斗场景。这两种宠物的被动技能均能提供10秒5%的魔攻加成,形成稳定的输出循环。生存型宠物的选择同样关键,泥巴怪和地心虫的组合能有效缓解法师防御薄弱的问题。泥巴怪初始携带16%魔法减免,通过合成可进阶为18【详情】

-

如何在火影忍者羁绊攻略觉醒中提升战斗力

在火影忍者羁绊中想要快速提升战斗力,觉醒系统是关键突破口。首先你得明白,觉醒不是随便点两下就能完成的,它需要你先把仙人修炼到35层,然后完成最终试炼。记得在东东那里接专属任务,同时攒够500副本积分去合成尾兽之力(材料包括尾兽精华、30个大替身术和积分)。觉醒时背包不能带装备,暂时扔地上就行。目前能觉醒的角色只有初代、斑、鸣人和佐助,所以别在其他角色上浪费资源。金币和体力每天尽量买满,尤其是小队突袭开3倍收益最高。副本刷A忍碎片优先,精英本刷完再考虑装备。饰品和忍具是战力大头【详情】

-

游戏绝地求生中如何进行水下开船

水下开船是一个比较特殊的操作,需要掌握特定的技巧和条件。你需要找到一艘船,通常船会刷新在海岸线或河流附近。靠近船时,屏幕上会显示F进入快艇的提示,点击后即可上船。但要只有坐在驾驶位置才能控制船只,其他位置只能作为乘客。驾驶船只时,使用W、S、A、D键控制前进、后退和转向,同时留意左下角的油量表,避免燃油耗尽。水下开船的关键在于利用游戏机制或特定地形。某些地图的水域存在特殊点位,比如岩石缝隙或凹陷处,可以通过倒船或调整角度让船只卡入水下。这种操作需要多次尝试,因为角度和位置稍有【详情】

-

乱斗西游活力怎么样能够实现最大效益

活力是参与对战玩法的核心资源,其上限固定为20点且无法通过常规方式提升。活力的自然恢复速度为每15分钟1点,离线时仍会恢复,但达到上限后停止。每日20:00至24:00参与篝火夜话活动可额外获得8点活力,这是唯一突破上限的途径。合理规划活力使用需优先考虑对战玩法的收益,例如五行山(消耗6点活力)和奈何桥(消耗2点活力),前者收益更高但需注意匹配难度随对战次数提升。活力管理的核心在于避免溢出与高效分配。若活力即将满额且临近活动时间(如蟠桃盛宴),可先进入对战扣除活力后退出,保留【详情】

-

喂食宠物对元气骑士有何好处

喂食宠物是提升宠物战斗力和亲密度的重要途径。合理的喂食不仅能增强宠物的基础属性,还能解锁特殊技能,使其在战斗中发挥更大作用。宠物作为玩家的忠实伙伴,其成长与喂食息息相关,不同类型的宠物对食物有不同偏好,例如肉类、蔬菜或特殊道具,选择合适的食物能显著提升喂食效果。通过喂食,宠物的攻击力、生命值、敏捷性等属性会得到针对性强化,从而在战斗中提供更稳定的支援。喂食宠物还能有效提升亲密度,这是解锁专属动作和技能的关键条件。当亲密度达到一定数值后,宠物会展现出更丰富的互动行为,甚至获得独【详情】

-

看图识字9.0看图识字是一款专注于儿童启蒙教育的手机游戏,通过生动形象的图片与文字相结合的方式,帮助小朋友轻松认识各种事物和汉字。它涵盖了丰富多样的主题内容,从日常生活中的常见物品到自然界的动植物,再到历史文化相关的元素,都能在游戏中找到。游戏适合低年龄...

看图识字9.0看图识字是一款专注于儿童启蒙教育的手机游戏,通过生动形象的图片与文字相结合的方式,帮助小朋友轻松认识各种事物和汉字。它涵盖了丰富多样的主题内容,从日常生活中的常见物品到自然界的动植物,再到历史文化相关的元素,都能在游戏中找到。游戏适合低年龄... -

屠龙圣域10.0屠龙圣域是一款极具特色的角色扮演类手机游戏。它将玩家带入了一个魔幻而又热血的传奇世界,这里有广袤无垠的地图等待你去探索,有强大的怪物等你来挑战。在这个世界里,你可以选择自己心仪的职业,开启属于自己的传奇冒险之旅。无论是在繁华的主城,还是在危...

屠龙圣域10.0屠龙圣域是一款极具特色的角色扮演类手机游戏。它将玩家带入了一个魔幻而又热血的传奇世界,这里有广袤无垠的地图等待你去探索,有强大的怪物等你来挑战。在这个世界里,你可以选择自己心仪的职业,开启属于自己的传奇冒险之旅。无论是在繁华的主城,还是在危... -

猜拳大作战6.0猜拳大作战是一款充满趣味和挑战的休闲竞技手游。能体验到经典猜拳玩法的独特魅力,又有各种创新元素融入其中。游戏场景丰富多样,从热闹的街头巷尾到神秘的奇幻世界,每个场景都有独特的视觉风格和背景音乐,让仿佛置身于不同的世界中进行猜拳对决。玩家可以...

猜拳大作战6.0猜拳大作战是一款充满趣味和挑战的休闲竞技手游。能体验到经典猜拳玩法的独特魅力,又有各种创新元素融入其中。游戏场景丰富多样,从热闹的街头巷尾到神秘的奇幻世界,每个场景都有独特的视觉风格和背景音乐,让仿佛置身于不同的世界中进行猜拳对决。玩家可以... -

唱舞星计划10.0唱舞星计划是一款集音乐舞蹈、社交互动于一体的手机游戏。在这个充满活力与激情的虚拟世界里,能体验到丰富多彩的音乐舞蹈玩法。游戏中有海量的热门歌曲可供选择,涵盖了各种风格,无论是流行、摇滚还是电子音乐,都能在这里找到。可以尽情地展示自己的歌唱和...

唱舞星计划10.0唱舞星计划是一款集音乐舞蹈、社交互动于一体的手机游戏。在这个充满活力与激情的虚拟世界里,能体验到丰富多彩的音乐舞蹈玩法。游戏中有海量的热门歌曲可供选择,涵盖了各种风格,无论是流行、摇滚还是电子音乐,都能在这里找到。可以尽情地展示自己的歌唱和... -

畅感浮空岛7.0畅感浮空岛是一款极具特色的手机游戏,它构建了一个奇幻绚丽的浮空岛世界。在这个世界里,天空中漂浮着大小不一、形态各异的岛屿,每一座岛屿都隐藏着无数的秘密和宝藏。你将扮演一名勇敢的探险家,踏上这片神秘的浮空岛之旅,去揭开隐藏在各个角落的谜题,与...

畅感浮空岛7.0畅感浮空岛是一款极具特色的手机游戏,它构建了一个奇幻绚丽的浮空岛世界。在这个世界里,天空中漂浮着大小不一、形态各异的岛屿,每一座岛屿都隐藏着无数的秘密和宝藏。你将扮演一名勇敢的探险家,踏上这片神秘的浮空岛之旅,去揭开隐藏在各个角落的谜题,与... -

小来9.0小来是一款融合了策略、冒险与养成元素的手机游戏,在游戏里你将置身于一个奇幻绚丽的世界。这里有广袤无垠的大陆,大陆上分布着神秘的森林、险峻的山脉、繁华的城镇和阴森的地下城。你要扮演一名勇敢的冒险者,开启一段充满未知与惊喜的征程。在这个世界中,...

小来9.0小来是一款融合了策略、冒险与养成元素的手机游戏,在游戏里你将置身于一个奇幻绚丽的世界。这里有广袤无垠的大陆,大陆上分布着神秘的森林、险峻的山脉、繁华的城镇和阴森的地下城。你要扮演一名勇敢的冒险者,开启一段充满未知与惊喜的征程。在这个世界中,...